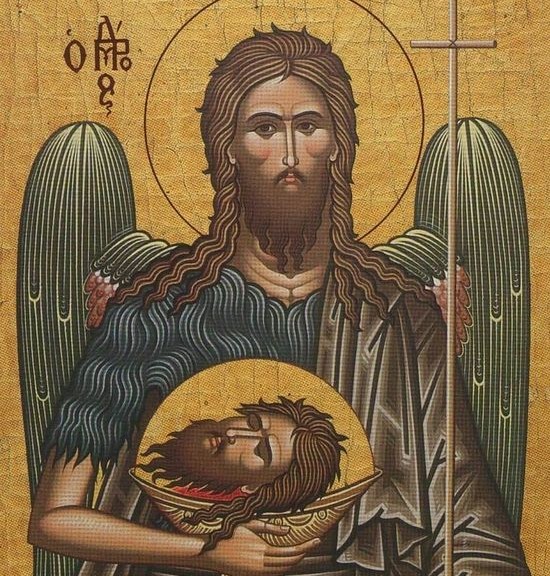

День Усекновения главы Иоанна Крестителя христиане отмечали строгим постом и молитвой. Как нам повествует Евангелие, царь Ирод незаконно взял в жены супругу своего брата Филиппа, Иродиаду, любодействовал с ней, и за это был неоднократно обличаем Иоанном Крестителем. Народ почитал Иоанна Крестителя как великого пророка, поэтому его слова были весомы. Люди негодовали, что их правитель, который должен был быть образцом благочестия и веры, нарушал заповеди Божии.

Тогда Ирод пленил Иоанна Крестителя и посадил его в темницу. Однако, Ирод знал, что это действительно пророк, человек с которым говорил Бог. Царь сам неоднократно приходил к Иоанну, чтобы с ним беседовать, полемизировать. Эти беседы его услаждали и радовали. Поэтому совершить страшный грех убийства святого пророка Ирод не решался.

Но вот однажды, как повествует нам евангелист Марк, когда у Ирода был день рождения, дочь Иродиады, Саломея, плясала перед гостями царя. Она смогла так угодить всем, что в пьяном помрачении Ирод пообещал дать ей все, что она ни попросит. Тогда дочь пошла к своей матери Иродиаде спросить, что же взять у царя в награду за этот зажигательный танец. Коварная женщина сказала: «Проси голову Иоанна Крестителя». Ни деньги, ни богатство, ни власть не была нужна этим людям, но лишь смерть святого человека, чтобы и дальше продолжать грешить, чтобы не слышать обличений, исходящих из уст пророка.

Как описывает евангелист, Ирод оскорбел от того, что ему предстояло сделать. Он не желал смерти святого человека, ему хотелось и дальше общаться с ним, но ради своей клятвы, которую он бездумно дал, ему пришлось выполнить свое обещание.

Христиане всегда в этот день стремились противопоставить себя праздности и разгулу, пиршествам и возлияниям, страсти сластолюбия. Этот день в Церкви отмечается строгим постом, некоторые христиане дают обет ничего не вкушать в этот день.

В наше время возрождается еще одна старинная традиция. Мы вспоминаем о том, что многие из наших близких являются пленниками страсти винопития. Каждый из нас является вольным или невольным свидетелем пагубного влияния этой страсти на людей.

Этому ужасному недугу подвержено огромное количество людей на планете, независимо от того, богатые они или бедные. Но самое страшное, что вместе с ними страдают их близкие. И нам, священнослужителям, которые принимают ваши исповеди, к которым приходит множество людей со своими скорбями и болезнями, эти страдания известны как никому. Люди постоянно просят помочь ближним, которые больны недугом пьянства.

В моей жизни был период, который произвел на меня глубокое впечатление. Я был тогда настоятелем храма небольшого села. Если в селе или окрестных хуторах кто-то рождался или женился – все тут же узнавали об этом событии, а если кто-то умирал – все знали о причинах и обстоятельствах смерти. Череда событий, произошедшая в этом селе, заставила меня еще раз задуматься о том, как страшно человеку впадать в недуг пьянства.

Так получилось, что по благословению священноначалия меня послали на отпевание мужчины, который пьяным заснул на дровяной печи. Он был в таком состоянии, что не смог проснуться и встать с горячего металла, вследствие чего и скончался.

Буквально через несколько дней меня зовут на следующее отпевание — там человек тоже в пьяном состоянии ходил зимой вдоль речки, упал и умер. Во время отпевания мы видели, что его лицо, оттого что вмерзло в лед, страшно повредилось: с одной стороны оно было лицом человека, а с другой была почерневшая темнее угля, обезображенная до неузнаваемости маска. Это было страшно и потрясало.

А еще через несколько дней меня позвали на отпевание молодого человека, у которого остановилось сердце после употребления алкоголя. В последний путь его пришли проводить друзья и подруги — молодые ребята и девушки. Отец и мать, рыдали и убивались от горя. И вот, после отпевания я сказал всем собравшимся, что когда вы будете прощаться с вашим дорогим другом, самое главное, что ему нужно – это ваша молитва, правильное христианское поминание, то есть поминание без спиртных напитков. И вижу, что головы у всех как-то поникли…

А когда я выходил из этого помещения, то заметил в коридоре до самого потолка ящики со спиртным, целая батарея алкоголя. Я обратился к отцу и спросил – что вы делаете? Ведь ваш сын погиб от этого, а вы продолжаете травить этими напитками его друзей! Отец сказал – у молодежи так принято, я не могу идти против обычая, они меня не поймут…

Действительно, происходит какое-то безумие, когда человек начинает употреблять спиртные напитки. Если бы можно было составить книгу несчастных случаев, ужасных трагедий, которые произошли из-за употребления спиртных напитков, можно было бы увидеть, сколько неразумных поступков человек совершает в пьяном состоянии. Поступков, за которые не только стыдно, но которые имеют ужаснейшие последствия. Что толкает человека к спиртному? Кто-то говорит – тяжелая жизнь, а кто-то, наоборот, – легкая жизнь…

Святые отцы говорят, что естественное стремление к умиротворению и радости, которое невозможно достичь без напряженной духовной жизни, люди часто заменяют призрачной обманкой сластолюбия, то есть извращенного ощущения душевного и телесного комфорта, которого можно добиться легким способом. Действительно, человеку очень сложно пребывать в напряжении, находить духовное равновесие через подвиги аскетизма и молитвы. Ему гораздо легче прийти к какому-то внутреннему покою с помощью употребления алкоголя.

Ты сидишь в землянке, у тебя нет работы, нет денег, нечего есть, но вот, ты выпил два стакана водки - и все у тебя прекрасно! И ты уже ни к чему не стремишься, не пытаешься как-то изменить свою жизнь, чего-то достигнуть. У тебя на работе стресс, проблемы, дома тоже родные не понимают - выпил, и опять все хорошо и ни до чего нет дела! Человек вроде бы решил свои проблемы, но они нарастают как снежный ком, и, в конце концов, человек сам себя начинает убивать этой привычкой.

Современные врачи говорят, что очень сложно исцелить человека от недуга пьянства. Если он долго употребляет спиртные напитки, то в его организме происходят изменения, которые портят здоровье безвозвратно. Однако, специалисты утверждают, что состояние это можно изменить, если он сам решится больше никогда не обращаться к спиртному. Если он сможет найти в себе такую решимость, воздержаться, поставить заслон своему недугу, то он сможет не только вернуться к нормальной здоровой жизни – самое главное, он сможет вернуться к Богу.

Страдающие этим недугом теряют не только человеческий облик, но образ и подобие Божие. Человек лишает себя возможности богообщения, в его душе происходит непрерывный кошмар, Бога там нет.

Иногда такие люди приходят на исповедь, на причастие, они говорят: «Господи, я исправлюсь, я буду стараться!», но в этот же вечер напиваются… С этими людьми надо находиться рядом, надо им помогать, потому что их воля ослабла, она повреждена. Нужно как бы проживать вместе с ними эту жизнь, поддерживать до тех пор, пока в них не укоренится добродетель и воздержание до такой степени, что они сам смогут контролировать свою волю, будут способны отвечать за свои поступки. Лишь только тогда мы можем положиться на их сознательность.

Часто матери приходят и говорят: «Сынок у меня пьет, какую молитву почитать? Может иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»?» Но чтобы вымолить пьющего сына, одна молитвочка здесь не поможет, здесь требуется подвиг матери, ее слезы. Нужно находиться рядом, помогать избавляться от этого пристрастия. Многие надеются, что можно отвести сына или мужа к наркологу, психотерапевту, и это поможет. Родители иногда не осознают, насколько тяжко заболел их ребенок, насколько серьезно повреждена его душа и тело. Они думают, что прочитают молитву, дадут какую-нибудь таблетку - и все пройдет. Увы, нет! С этой болезнью надо бороться всем сообща — врачам, священнослужителям, родителям. А самое главное, исцеления должен пожелать сам человек.

Там, где люди немощны, где наши усилия ограничены, там помочь может только Бог. Только трудом человеческой воли и благодатью Божией можно исцелить недуг пьянства. Мы знаем многих людей, которые сумели побороть эту болезнь, преобразились и стали открыты для Бога, для общественной жизни.

Сегодня, вспоминая пророка Иоанна Крестителя, мы с вами обращаем свои взоры не только на свою жизнь, на свои внутренние недуги, но и на ближних своих. В этот день мы можем начать заботиться о тех, кто нуждается в нашей опеке. Осознать, что без нашей помощи и молитвы, без благодати, которую подает Церковь в своих Таинствах, они никогда не выберутся из плена этого недуга.